目的でつながる

分科会活動

計15の分科会の活動内容をご覧いただけます。

関心のある分科会名をクリックしてご確認ください。

- サプライチェーン分科会

- 環境経営分科会

- GCの社内浸透研究分科会

- 関西分科会

- 人権デューディリジェンス(HRDD)分科会

- 人権教育分科会

- 腐敗防止分科会

- 防災・減災(DRR)分科会

- SDGs分科会

- ESG分科会

- CSV分科会

- WEPs分科会

- レポーティング研究分科会

- サーキュラーエコノミー分科会

- Well-Being分科会

サプライチェーン分科会

サプライチェーン分科会は「CSR調達」を活動テーマとしています。

業界問わずすべての企業が持続可能なサプライチェーンを構築できるよう、 CSR調達実践のためのツール類の創出に力を入れ、その体制整備を進めています。

2012年度以来、参加企業の協業により、CSR調達の実践を促すツールを「CSR調達お役立ちシリーズ」として発行してきました。

2022年度より、CSR調達ツール類の更なる多様化・利便性向上に寄与する活動を継続しつつ、新たな3か年計画に沿って活動を開始しております。

新3か年計画では、中期目標「企業がCSR調達を実践しやすい環境整備」の実現を目指し、具体的な解決策を見出せるよう参加企業で協議・協働しています。(本会議、WG活動の開催方法の工夫を2022年度より始めています。)

裾野の広いサプライチェーンに存在する多様なテーマに対し、会員皆で協働する事により、サスティナブル社会の実現を目指しています。

環境経営分科会

環境経営に関わる変化点の情報を得るため、 「気候変動」「水リスク」「生物多様性」「エネルギー」「資源の循環利用」「環境情報開示」等のテーマで、有識者やNGO・組織、省庁等とダイアログを実施しています。

また、複数グループでディスカッションを実施し、環境経営の推進における課題や実践方法の共有、ネットワーキングの機会としています。「里山ハイキング」などのフィールドワークも実施しています。

GCの社内浸透研究分科会

本分科会は2008年のGCNJ分科会発足当初から続く、最も歴史のある分科会の一つです。(初年度のみケーススタディ分科会、以降名称変更)

参加メンバー同士でCSRの社内浸透に対する課題や対策を共有するとともに、過去の活動や外部情報等から社内浸透に有益な情報の発掘&紹介や、講演・ゲーム等、有識者との情報交換も行っています。また、GC自体の価値も再確認できるよう、他の分科会の活動内容や事務局発信情報を共有しあう場を提供し、全体像を広く把握できるよう努めています。

グローバル・コンパクトに長く関わっておられるベテラン企業から、最近署名した企業まで、様々な業種の会員により構成されています。また、社内浸透というテーマは企業規模に関わらない各社共通の課題であることから、大企業だけでなく、中小企業・各種団体も主体的に参加できる分科会です。

こうした特性を生かし、密なコミュニケーション&ディスカッションを通じて、多彩かつ活発な活動を目指します。

関西分科会

関西を拠点に活動している唯一の分科会です。

メンバー企業・団体の意見をもとに、 国連グローバル・コンパクト10原則を中心に、サステナビリティと経営の統合、社内浸透、レポーティング、ESG投資対応、ビジネス倫理など、実務に役立つテーマを幅広く取り上げ活動しています。

講師の方によるご講演を聴いた後に、グループ討議をし、更に理解を深めるとともに会員間のコミュニケーションも図っています。

また年に1回(12月)、国連グローバル・コンパクト10原則、CSR・サステナビリティの推進にむけ、多様な部門の方々が参加し、企業・団体、業界の枠を超えた経験・知恵を交流する機会を設けています。

◎関西以外の地域からの、また、国連グローバル・コンパクト加盟を検討中の企業・団体様、スポットでの参加も大歓迎です。

人権デューディリジェンス(HRDD)分科会

企業活動はステークホルダーのヒューマンライツ(人権)に直接的あるいは間接的な影響を及ぼすため、国際社会は企業の人権尊重の取り組みを期待しています。

当分科会では、企業がビジネスと人権の課題をどう捉え、国連「ビジネスと人権に関する指導原則」に基づくヒューマンライツデューデリジェンス(人権尊重の方針のコミット、自社及びサプライチェーンにおける人権侵害の可能性及び影響の評価、防止・軽減・是正・救済措置、活動進捗の開示)にどう取り組むかについて、共に学びます。

具体的には有識者講演、自社の取り組み進捗評価、ワークショップ、興味あるテーマごとのグループワークなどを通して、各社の取り組みを推進することを目指します。詳細は、GCNJヒューマンライツデューデリジェンス分科会が EY Japan 様と共同でとりまとめた「人権に関する日本企業の実践事例集」をご覧下さい。

人権教育分科会

企業のグローバル化が進み、人権への取組みは経営基盤となっています。しかし、一口に人権と言っても、様々なテーマが存在します。そのため、発足以降、当分科会では有識者講演や事例研究を通じ、参加企業が社内展開できる人権教育ツールの作成を進めてきました。

- 2021年度:参加企業や初心者が急増した背景から、基本知識から最新情報(データプライバシーなど)まで幅広く考える機会としました。

- 2022年度:2020年度に制作した「人権教育」「ビジネスと人権」「LGBT」「障がい者」「外国人労働者」の5つのテーマに「ダイバーシティ&インクルージョン」「サプライチェーンとバリューチェーン」を加えた合計7つのテーマの教育ツールに最新の情報を反映しました。

- 2023年度:2022年度に制作した7つのテーマの教育ツールを紹介しつつ、有識者に講評および関連情報の講演をいただきました。

- 2024年度:2022年度制作物をベースに、 「人権リスク」「ビジネスと人権」「ダイバーシティ」「LGBTQ+」「障がい者」「外国人労働者」の合計6つのテーマに再編成し、最新情報を反映しました。環境と人権等の新たな人権課題についても、有識者に講演いただきました。

- 2025年度は、これまでに制作した教育ツールの解説や、有識者等の講演、会員間の情報交換・意見交換を通じて、更なる知見を深めることを考えています。

腐敗防止分科会

グローバル・コンパクト第4分野(原則10)「腐敗防止」に関するGCNJ初の分科会として2013年9月に発足しました。

参加企業・団体数はスタート時の6社から、2023年度は132企業・団体まで増えています。

各国の腐敗防止関連法令の遵守というコンプライアンス体制推進の側面が強いことから、法務部門で海外拠点と接点をもつ参加メンバーも多く、単なる法令動向の把握から一歩進んだ、各社の取り組み・課題を踏まえた実践に即した議論の場となっていることが大きな特長です。

扱うテーマは、贈収賄の他にも、談合・カルテル、品質不正、人権問題も対象としています。

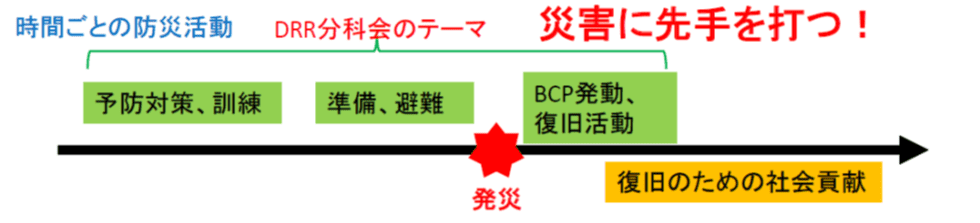

防災・減災(DRR)分科会

災害に関する企業の役割には次の3種類があります。

①会社、従業員、地域、サプライチェーンを守り、事業を継続することで企業の社会的責任を果たすこと。

②防災・減災技術・商品・サービスを開発して提供すること。

③被災者を支援すること。

DRR分科会では、上記の①のテーマにフォーカスしています。企業が災害リスクに対して事前にしっかりとした予防措置をとり、会社と従業員の被害を最小限に抑え、事業運営が継続できるように、 DRR 分科会では協働で学習します。

参加対象として特に相応しいのは BCP 担当者ですが、防災はすべての人に関わることですので、初心者から上級者まで、広く関心のある方の参加をお待ちしています。

SDGs分科会

SDGs分科会は、その名の通り、2015 年 9 月に国連で策定された持続可能な開発目標(SDGs)についての分科会です。

本分科会では、SDGsの達成に向けて組織が本格的に取り組めるよう、SDGsやサスティナビリティに関しての学びや多様な意見交換の場を通じ、①コレクティブアクションの創発 ②SDGsの経営への落とし込み ③サスティナブルな社会の実現への貢献 についての学習の促進・相互啓発を図っていきます。

そのために、有識者の方や関係するステークホルダーとの議論だけでなく、参加企業にも積極的に発言・参加いただき、目的を推進できる場づくりを行っています。

ESG分科会

ESGへの関心がますます高まっている中、ESGに関する自社の取り組みを機関投資家や調査機関に正しく理解、評価されるためにはどうすればよいのか、自社と世界のサステナビリティを向上させていくために、その評価をどう活用すれば良いか、が課題になっています。

2025年度も、「評価機関対策」「エンゲージメント(対話)」「先進事例研究」の3つをテーマとします。各分野の専門家(機関投資家、調査機関等)との直接対話や、メンバー間の交流を通して、これらのテーマに関する知見をより深め、自社に持ち帰って企業価値の向上に活用していただこうと考えています。

CSV分科会

CSV(Creating Shared Value=共通価値の創造)分科会は、CSV(経営)について理解・浸透を図り、自社の経営戦略に織り込みたいと考える方々にとって有意義な情報共有の場になることを目指しています。

2025年度も引き続き探求するテーマ(問い)を定め、テーマに基づいて参加企業の事例や有識者の話を伺い、討議を通じて深掘りしていきます。

そして、その問いを探求することを通じて、参加者が自社の持続的成長に寄与する活動に繋げることが出来るよう取り組みます。

WEPs分科会

WEPs分科会は、2016年度に発足した分科会で、初年度は『日本企業の国際競争力向上につながるよう、日本企業における女性活躍推進の真の課題に気づく場とすること』を目指しました。

2017年度以降は『女性活躍推進の真の課題に対して、WEPs7原則を参照し、参加企業各社の自社での具体的な取り組みに役立つ活動や発信を行うことで、参加企業各社の競争力・生産性の向上、ひいては、日本社会のジェンダー平等の実現』を目指しています。

レポーティング研究分科会

レポーティング研究分科会は、会員企業各社のレポートのレベルアップを目標に、各種フレームワークの理解促進や会員企業同士のネットワーク構築支援を行っています。

存在意義(Purpose)

企業のレポーティング担当者の課題や悩みを解決するネットワークプラットフォーム(コーポレートレポーティングにおける日本最大級のコミュニティであり続ける)

活動方針(Mission)

情報収集と他企業担当者との交流を促し、担当者のレベルアップを図ることで会員企業開示各社のレポートのレベルを上げる「発信」「議論」「実践」のサイクルをまわし、レポーティング担当者のパートナーとなる(対象)統合報告書、サステナビリティレポート、ESGデータブック、有価証券報告書など

サーキュラーエコノミー分科会

本分科会は、サーキュラーエコノミー(循環経済:CE)を考えるうえで、欧州等のイニシアティブを参考にしながらCEの考え方の整理や動向・事例の研究およびネットワーキングを行います。

商品やサービスにおけるサービサイジング、サブスクリプションモデル、シェアリング・エコノミー、製品の長寿命化・回収・修理・再利用など、リニア型からサーキュラー型へのビジネスモデルの検討や、調達における再生可能素材への変更など、3Rに留まらない循環経済に繋がるビジネスのあり方を検討します。

特に、個社では解決し得ない課題に対して、複数社による共創モデルの検討や、ビジネスエコシステムの形成など、循環経済のあるべき社会像や企業間連携についても検討していきます。

2022年度以降、「企業間連携の促進」をテーマに、有識者の講演、会員企業同士の交流会・勉強会の開催、CE事例の現場視察などに取組んでいます。インプットの活動を継続しながら、更に、日本型のサーキュラーエコノミーのあり方について検討し、個別企業や業界を超えたビジネスパートナーシップづくりの推進を目指します。

Well-Being分科会

Well-Beingの実現に向けた具体的な解決策仮説のアウトプットと検証を行います。これを行う事で、日本並びに日本企業が抱えるWell-Beingに関する課題、解決策案、検証による解決策案の妥当性を高めていくことを目指しています。

身体的/精神的/社会的Well-Beingが実現されている状態定義とそのベンチマーク調査研究を行います。また、参加企業・団体への現状課題把握とニーズ調査による議論優先度の選定と、外部調査等を行いながら、社会的なニーズを取り込む事で、より実践的な活動につなげていきます。更に、Well-Beingが実現する為の必要な解決策仮説をアウトプットし、その検証を行います。

特に全参加者が集まった全体会だけではなく、各参加者が自ら手を上げてやりたい意思を表明したピッチテーマについて、仲間を集め、仲間とともに新たな価値創出を図る個別活動を並行して推進し、全体会と各ピッチテーマが相互に好影響を与え合う構造を創り出していきます。

尚、Well-Beingの実現においては、様々な要素がある中で、デジタル化が1つの解決策仮説の案、欠かせない要素になると認識しています。Well-Beingとデジタルの関係性、多様性との関係性、DEIとの関係性等、幅広い視点からWell-Beingの状態定義と、その解決策案を模索していきますので、本領域に興味関心がある方は、是非ご参加頂けますと幸いです。