GCNJコレクティブ・アクションDEI

賛同企業向け第1回勉強会&意見交換会

イベントレポート

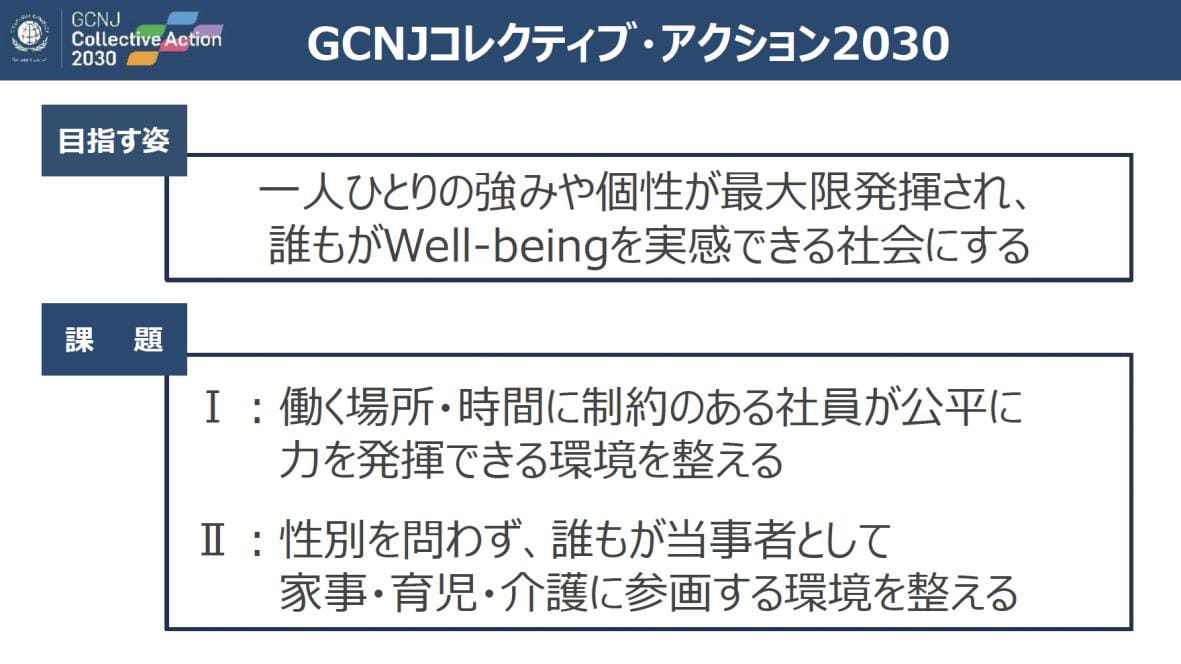

世界がSDGsの達成に向けて変革を求められる中、日本企業もその歩みを加速させようとしています。グローバル・コンパクト・ネットワーク・ジャパン(GCNJ)が提唱する「コレクティブ・アクション2030」は、600を超える会員企業が力を合わせ、社会課題に挑む中期的なプロジェクトです。

その5つの課題領域の1つであるDEI分野では、「誰もが自分らしさを最大限に発揮し、Well-beingを感じられる社会」の実現を目指し、2025年1月には賛同企業のトップが、課題解決に向けた自社のアクションをそれぞれ宣言しました。

そして同年7月4日(金)、賛同企業向けの記念すべき第1回勉強会が開催されました。株式会社TPO代表取締役のマニヤン麻里子氏を迎え、リアル参加のDEI部会担当者およびオンライン視聴者(賛同企業の社員・役員)約500人に向けたオンラインセミナーが実施されました。セミナー終了後にはQ&Aセッションや意見交換が行われ、懇親会ではさらに交流が深まりました。

当日の様子をリポートします。

<開会挨拶>

公平に働ける社会をつくるために、私たちができること

グローバル・コンパクト・ネットワーク・ジャパン(GCNJ)の理事であり、「コレクティブ・アクション2030」DEI部会の座長も務める本島なおみ氏が、セミナーの冒頭に次のように語りました。

本島 なおみ

1987年、一橋大学卒業後、住友海上火災保険に入社。2003年、三井住友海上火災保険 関信越損害サポート第一部・経営企画部次長などを経て、三井住友海上グループホールディングス企画部(CSR推進室長)に着任。2018年にはMS&ADインシュアランスグループホールディングス執行役員(ダイバーシティ&インクルージョン担当)として女性で初めて就任。2021年、三井住友海上常務執行役員、2025年にはグローバル・コンパクト・ネットワーク・ジャパン(GCNJ)の理事に就任。

本島「皆さんの会社は、国連が提唱する『グローバル・コンパクト』に加盟しています。人権・労働・環境・腐敗防止の4分野・10原則に取り組むことを企業のトップが表明しているのです。日本社会では無償労働(家事・育児・介護)の負担が女性に偏っているため、労働時間や場所、役割分担の観点から、フェアな働き方を実現する必要があります」

と本島氏。そのためにも、「コレクティブ・アクション2030」の目指す姿と、課題である2つの柱が重要であると語りました。

本島「これらは単なる理想論ではなく、すでに皆さんの会社の経営トップが署名し、賛同している取り組みです。『時間や場所に制約のある社員は、制約のない人と公平に力を発揮できているのか』という問いを常に持ち、勉強会を通じて解決策を考えていきましょう」

<第一部:講演>

働く時間、暮らす時間“タイムマネジメント”から始める公私融合の実践

〜男性の“生活参加”が組織の未来を変える〜

講師は株式会社TPO代表のマニヤン麻里子氏。オンライン約500人、リアル参加25人に向けて「時間の設計と生活の融合」をテーマに講演が行われました。

マニヤン 麻里子

株式会社TPO代表取締役、Forbes JAPAN グローバル・ビジネス・ディレクター、UWC ISAKファウンダー&アドバイザー、株式会社セゾンテクノロジー社外取締役。一橋大学社会学部卒。仏HEC経営大学院修了後、仏出版社にてキャリアをスタートし、帰国後、ソシエテ・ジェネラル証券、ゴールドマン・サックス証券を経て2016年に株式会社TPOを創業し、コーポレートコンシェルジュサービス・ 事業コンサルティングを行う。

1.「時間が足りない」のは努力不足ではない

文化や構造そのものを問い直すとき

冒頭でマニヤン氏は、「皆さん、タイムマネジメントは得意ですか?」と問いかけました。現地参加者のほとんどが「苦手」と答える中、次のように話しました。

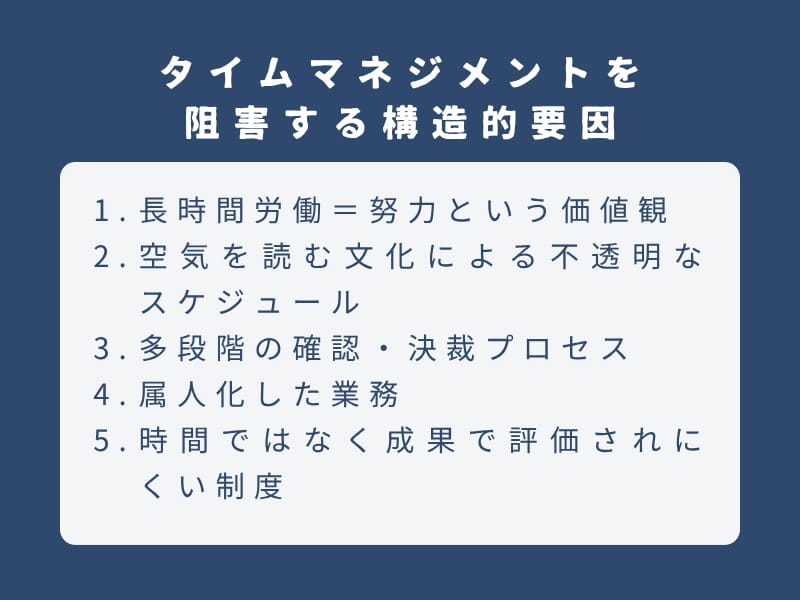

マニヤン「『空気を読む文化』『忙しい人ほどがんばっていると評価される』『上司が帰るまで退勤できない』など、構造的・文化的な慣習が、個人の時間を奪っています。効率化したいと思っても、個人の裁量では限界があります。日本で働く私たちは、『時間を無駄にするよう設計された仕組み』に慣れてしまっているのです。これは、努力や工夫だけでは解決できない問題です」

2.“昭和のOS”で“令和の働き方”はできない

制度と文化、両方のアップデートを

マニヤン「日本人の時間感覚は文化と歴史の影響を強く受けており、『自分の時間=後回し』という感覚が根深く残っています。休むことへの罪悪感、家庭内の役割の偏り、『自由時間は特別なご褒美』といった無意識の前提が、時間の使い方を縛っています」

背景には、儒教的価値観(忠誠・我慢・滅私奉公)や高度経済成長期の「会社=家族」的な労働観、「空気を読む」ことが評価される集団主義の文化があると指摘しました。

マニヤン「昭和のOSで、令和のアプリを動かそうとしても無理があるのです。今こそ、“設計思想”からアップデートすべきです」

3.「生活をする力」が、マネジメント力になる時代へ

DEI推進の鍵は“男性の生活参加”

約7万件の相談を受けてきた経験から、マニヤン氏は「マイクロストレス」の蓄積が人の生活満足度を下げ、仕事のパフォーマンスにも影響を与えると指摘しました。

マニヤン「私たちは、予期せぬ割り込みやチャット通知、通勤や家事の負荷など、一つひとつは小さいのですが、蓄積される『マイクロストレス』に日々さらされています。

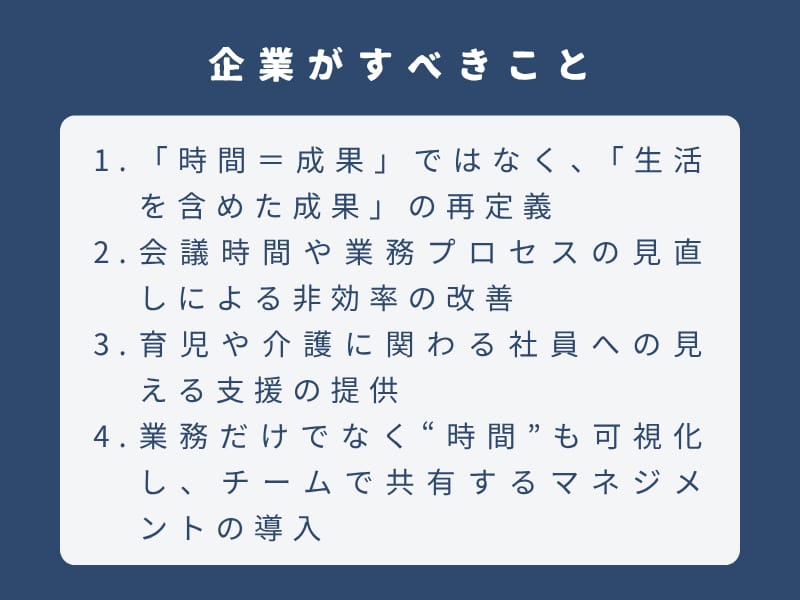

これらの小さなストレスは、仕事のパフォーマンスだけでなく、生活の満足度にも悪影響を与えます。だからこそ、企業は生活課題に向き合うことを『合理的な投資』として捉えるべきです。

そこに男性が家事や育児に、ヘルプではなく、当事者として参加することが、DEIの本質的な改革につながります。人生や生活をマネジメントする力を培うことは、仕事にも生かされるマネジメント力を培うことでもあります」

また、男性の“ヘルプ”ではない“当事者としての参加”が、持続可能な働き方と組織改革につながると語りました。育休への不安やロールモデルの不在、家庭内の無意識な性別役割などが阻害要因になっているとし、これらの解消が必要だと述べました。

4.変わるべきは「個人」と「組織」

制度と意識、両輪で進める改革

マニヤン「いくら育休や産休制度を整えたとしても、個人が職場の環境やその場の空気に流されてしまえば意味がありません。制度と意識の両輪での改革が必要です。

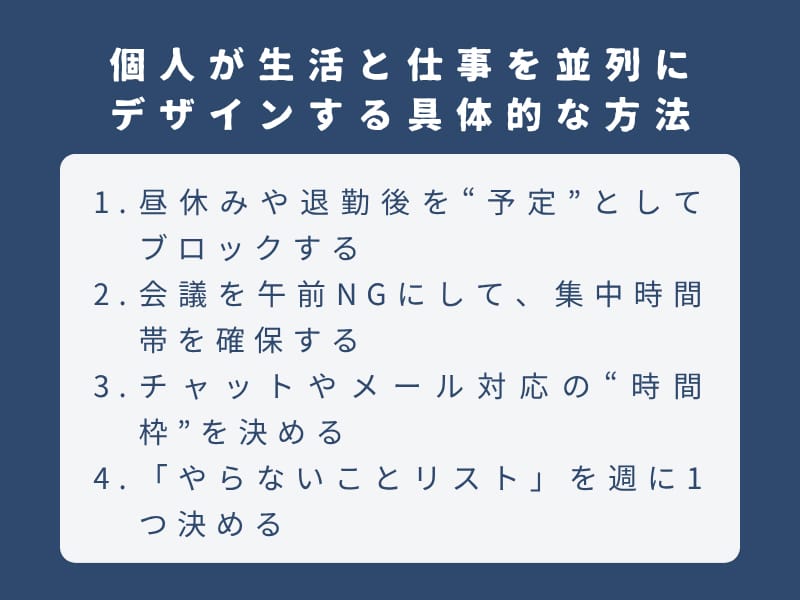

生活と仕事を上下で捉えず、並列にデザインすることが重要。“公私融合”とは、仕事と人生を同等に設計・管理するということです」

マニヤン「『公私融合』とは、仕事と並列で人生を設計しマネジメントすること。そうすれば、自分の時間に納得感が生まれ、結果的に仕事の充実にもつながります。タイムマネジメントは人生の時間のデザインなのです」

具体的に下記のようなタイムマネジメントを提案しました。

Q&Aセッション

講演後は、ウェビナー上で寄せられた質問に対し、マニヤン氏が回答しました。

-

Q:部下に男性・女性・未婚・既婚・離婚など様々な属性の方がいます。Well-beingの源や現状を確認するには、どのような声かけが効果的でしょうか?

-

A: 単身者の働き方、子育て中の働き方、Z世代の価値観など、それぞれ状況が異なります。すべてを聞き取り、すべてを理解することは難しいかもしれませんが、会社の制度そのものを見直すことが最も重要です。家庭の問題にまで踏み込むことはできませんが、マネジャーとしては社内外の制度を整え、それらが実際に活用されるように支援することが大切です。

-

Q:上司が代わるたびに、それまで積み上げてきたことを全否定されてしまいます。生活に影響を出さずにモチベーションを保つにはどうすればよいでしょうか?

-

A: どの部分を「否定された」と感じているかにもよりますが、「全否定された」と思い込むと、思考が否定的になってしまいがちです。ぜひ、コミュニケーションを取ってください。同じ日本人であっても、世代や地域、職歴などの違いにより、価値観はまったく異なることがあります。

「当然わかってくれるだろう」と思わず、ゼロベースでの対話を心がけてください。これは多国籍の人々と働く際にも非常に重要なスタンスです。

<第二部:意見交換会>

テーマ:働く時間、暮らす時間“タイムマネジメント”から始める公私融合の実践

〜男性の“生活参加”が組織の未来を変える〜

オンラインセミナー後、リアル参加のDEI部会担当者はグループに分かれ、「理想」と「現実」のタイムスケジュールを書き出すワークを行いました。その後、グループごとに講演の感想や気づきをシェアし、会場全体に向けて発表。意見交換や質疑応答を通じ、活発な対話が生まれました。

-

(会場から)

Q:「ワークライフインテグレーション」を可能にするには、管理職の意識を変える必要があると思いますが、どうすればいいでしょうか? -

(マニヤン氏)

A: 個人ではなくチーム設計の見直しが鍵管理職の価値観は、一朝一夕では変わりません。これまでの成功体験や方法論を「間違っている」と否定してしまうと、強い反発が起きることもあります。ですから、個人を変えようとするのではなく、生活と仕事、時間のあり方をどう設計するか……チーム全体の仕組みを見直すよう依頼することが効果的です。

また、その人が「娘に誇れる働き方をしたい」と考えている場合は、「娘が将来働く職場がどうあるべきか」といった視点から問いかけることで、より主体的に捉えてもらえるようになります。客観的な視点と自分ごとを両立させる工夫が必要です。

-

(会場から)

Q:2〜3カ月の男性育休では、ポジションを維持するのが難しいという声や、長く取得した方がいいという声もある一方で、代替要員の補充や収入源への悩みもあります。どう解消すればよいですか? -

(マニヤン氏)

A:ジョブシェアやチーム業務で多様な事情に対応を育児休業に関して、一律の制度設計をしてしまうと、多様な事情に対応しきれなくなる可能性があります。例えば、ジョブシェアリングのように、ひとつの職務を複数人で分担し、評価や待遇を共有する働き方の設計が有効です。属人的な働き方から、チームで業務を担うスタイルへの移行が大きな可能性を生みます。ぜひ、御社で実践されている取り組みがあれば、他社と共有してください。

賛同企業のDEI部会担当者による意見交換会は、マニヤン氏への質疑応答にとどまらず、参加者がそれぞれの経験や知見を交換し合うことで、個社の抱える課題への解決法を得たり、新たな解決法を模索する機会となりました。

終了後には懇親会を行い、参加者は、座長である本島氏やマニヤン氏と個別に話す機会を得るとともに、共に日本全体のDEI改革に取り組む社外の仲間との交流を深めることができ、まさに「コレクティブ・アクションDEI」の第1回勉強会にふさわしい会になりました。

GCNJでは今後も定期的な勉強会を開催し、DEIに取り組む皆様のコレクティブなつながりを生み出していく予定です。