2025年6月

バリューチェーン・マネジメント(VCM)強化の必要性の背景

GCNJ コレクティブアクション2030

VCM部会

企業を取り巻く背景については当部会が2024年は公表した「チーフ・サステナビリティ・オフィサーのためのバリューチェーン・マネジメント・アクションガイド(PDF:596KB)別ウィンドウで開く」にて若干触れている。

そこでは大きくは3つの課題を挙げた。

- 課題Ⅰ. 人間活動を起因とする気候危機・生物多様性毀損

- 課題Ⅱ. グローバリゼーションの光と影20世紀後半~人権侵害と格差

- 課題Ⅲ. 各地での戦争、紛争、等々

この課題は、中長期はもとより喫緊の課題として対処しなければならないものではあるが、そのまた奥の背景として2つのことを挙げておきたい。

一つは、パックス・アメリカーナ 後(?)の世界秩序の課題、二つ目はAIの進展に伴うビジネスモデルの大変革にどう対処するかという課題である。

パックス・アメリカーナ (Pax Americana)後(?)の世界秩序の課題

第二次世界大戦はブロック経済化が一つの原因という反省から主として米国主導により、ブレトン・ウッズ体制の下でIMFやGATT/WTOなどの自由貿易体制が続いてきた。その間には冷戦構造に伴う局地的紛争・代理戦争や1971年のニクソンショック等々はあったものの曲がりなりにも80年間パックス・アメリカーナ(Pax Americana)といわれるように世界大戦には至らず平和が維持されてきた。この間には世界各地での大工業化や、特に1980年代以降のグローバリゼーションと言われる自由化が大きく進展した。

しかし今、米国トランプ政権の政策の下、自由貿易体制は大きく揺らいでおり、今後の同政権の政策が成功、不成功に関わらず元にもどる保証はまず考えられない。その後の世界秩序がどうなるのか、多極化するのか無極化するのか全く不透明である。

AIの進展に伴うビジネスモデルの大変革にどう対処するかという課題

今の仕事の相当割合(一説には7割)が消滅するという予測、特にホワイトカラーの消滅という事態が中期的には迫ってきている。また、AIの進展が富と権力の集中を加速させたり、民主主義を機能不全に陥らせたりする恐れがあるという指摘もある※。企業にとっては、単に技術を導入するか否かではなく、いかにしてAIと人間の役割分担を最適化し、新たな価値を社会に提供できるかが競争力の鍵となるのではないか。また、AIの進展が社会的格差や雇用喪失、民主主義の弱体化につながるリスクを踏まえれば、企業はAIの受益者であるだけでなく、その社会的影響に対する責任主体でもある。

※ハラリ, Y.N.(著), 柴田裕之(訳)2023.『NEXUS――人類の未来をつなぐ地政学とAI』河出書房新社.

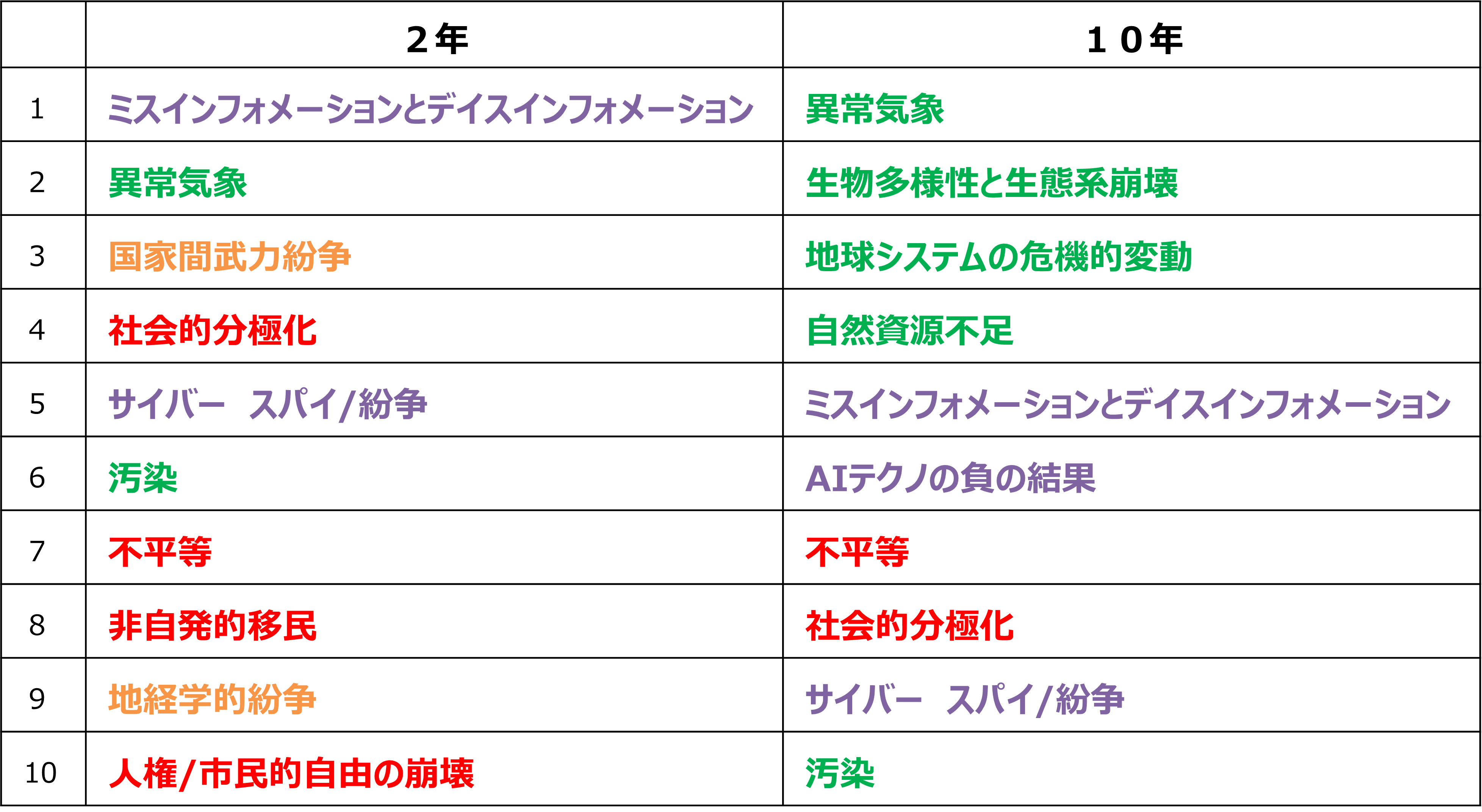

WEF(世界経済フォーラム)がほぼ毎年発行しているGlobal Risks Report2025ではこの2年と10年の間に考えられるリスクについて第1位から10位までを表のように示している。色分けは次の通りであるが、10位までには「経済」が入っていないことも注目される。

即ち、これらは全てサステナビリティ課題(ESG課題)である。

第1位:ミスインフォメーションとデイスインフォメーション(テクノジカル)

第2位:異常気象(環境)

第3位:国家間武力紛争(地政学的)

第4位:社会的分極化(社会的)

第5位:サイバー スパイ/紛争(テクノジカル)

第6位:汚染(環境)

第7位:不平等(社会的)

第8位:非自発的移民(社会的)

第9位:地経学的紛争(地政学的)

第10位:人権/市民的自由の崩壊(社会的)

10年の間に考えられるリスク

第1位:異常気象(環境)

第2位:生物多様性と生態系崩壊(環境)

第3位:地球システムの危機的変動(環境)

第4位:自然資源不足(環境)

第5位:ミスインフォメーションとデイスインフォメーション(テクノジカル)

第6位:AIテクノの負の結果(テクノジカル)

第7位:不平等(社会的)

第8位:社会的分極化(社会的)

第9位:サイバー スパイ/紛争(テクノジカル)

第10位:汚染(環境)

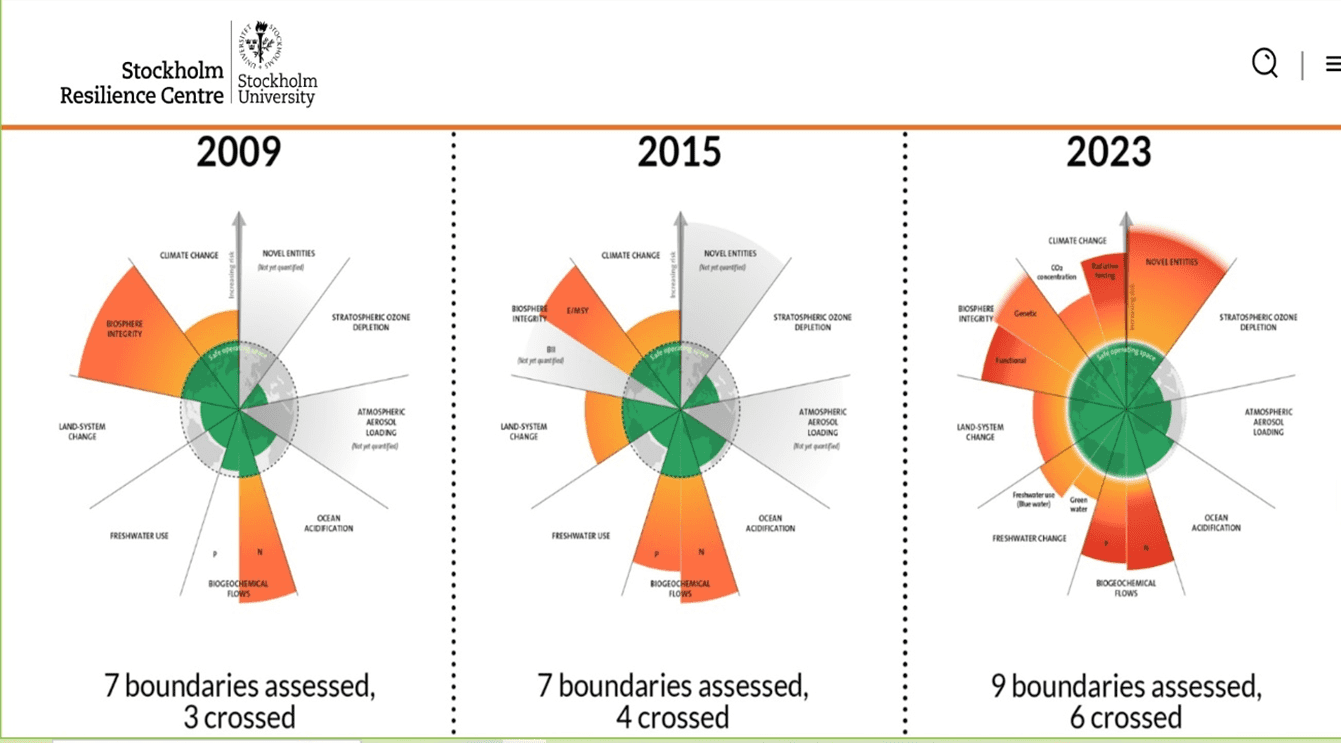

また、地球の限界についてはストックホルム・resilienceセンターが次の図を公表している。

9つのプラネタリーシステム(気候変動(climate change)、新規化学物質(novel entities)、成層圏オゾンの破壊(stratospheric ozone depletion)、大気エアロゾルの負荷(atmospheric aerosol loading)、海洋酸性化(ocean acidification)、生物地球化学的循環(Biogeochemical flows)、 淡水利用(Freshwater change)、土地利用変化(land-system change)、生物圏の健全さ(Biosphere Integrity)を対象として取り上げ、そのバウンダリー(臨界点、ティッピング・ポイント)の具体的な評価を行ったもの。

2009年時点では、3つの領域(気候変動、生物地球化学的循環、生物圏の健全さ)で臨界点を超えていたとの評価であったが、2023年になると6つの領域(上記3領域に加え、新規化学物質、淡水利用、土地利用変化)で臨界点を超えたとの評価となった。

この図で注目されることは、わずか14年間で人類活動が地球の限界を超える課題が大きく増加していることである。まさに持続不可能(un-sustainable)である。

これらの課題は、喫緊の課題として目先の対応策を考えざるを得ないものであるが、パッチワークを続けても企業の将来展望には結びつきそうもない。

例えば、上記のリスク中長期10位の「汚染」をとっても、その主要要素の一つはプラスチック汚染であり、これは生産・流通・使用/消費・廃棄システムの根本的変革を迫る課題と言ってもよい。

即ち、これらのサステナビリティ課題に真正面から対処し、それを成長や競争力の源泉として捉えなおす経営がサステナビリティ経営であり、これを実現する企業変革のプロセスがCX(コーポレート・トランスフォーメーション)である。

CXのスタートの中核は、第一に「ビジネスモデルの見直し」、第二に「VCMの見直し」である。つまり、現在のビジネスモデル(BAU, Business as usual)が果たして持続可能なのか、そのどこに構造的限界や環境・社会的な負荷が潜んでいるのかを、改めて問い直す必要がある。これらの内省を経て、サステナビリティ課題を単なる規制対応やリスクとしてのみ見るのではなく、新しい価値創造と競争優位の機会(Opportunity)として捉えることが重要である。気候変動対策や資源循環、生物多様性保全、人権尊重といった複合的課題に対し、部分最適ではなく全社的・中長期的視点で挑むCXをともなう新しいサステナビリティ経営の構築が求められている時代である。